欠片 kakera è una parola giapponese che significa “frammento”. Sotto questo tag raccolgo brevi riflessioni e appunti veloci su temi, autori e opere che credo possano essere interessanti da condividere. Si tratta per lo più di intuizioni e opinioni non strutturate, senza una vera e propria ricerca dietro, che potrebbero confluire in un articolo futuro.

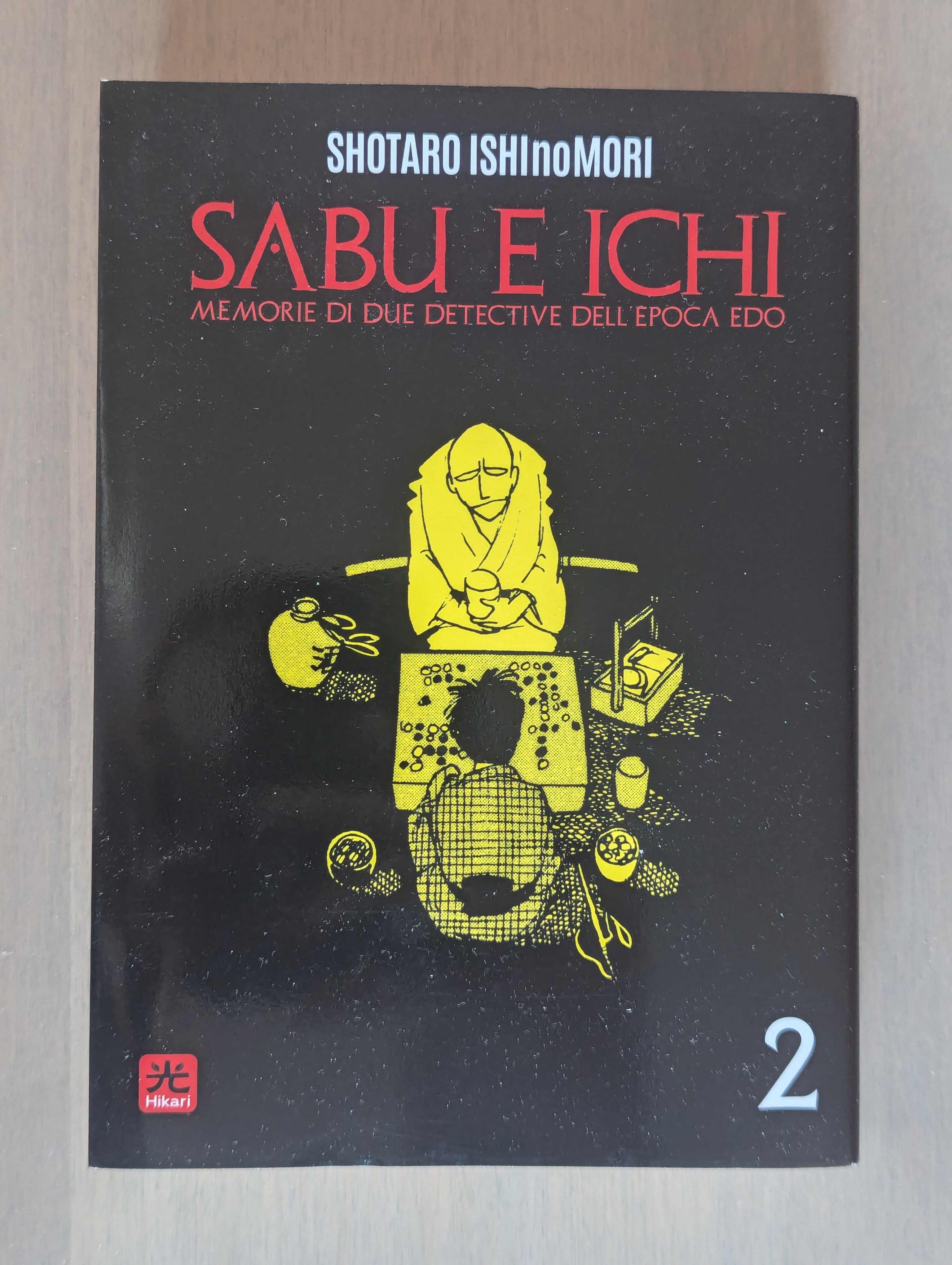

In questi giorni sto centellinando la lettura del secondo volume di Sabu e Ichi - Memorie di due detective dell’epoca Edo di Shōtarō Ishinomori edito da Hikari Edizioni e mi sta davvero colpendo in positivo. In attesa di scrivere qualcosa di più lungo sull’opera ho pensato quindi di dedicargli qualche riga qui sul metablog perché ho paura che sia un titolo che sta passando piuttosto inosservato.

Sabu e Ichi è un manga che fa la sua prima apparizione nel 1966 sul settimanale Shōnen Sunday di Shogakukan ma si sposta nel 1968 sulla rivista bimensile Big Comic dello stesso editore, la prima di target shōnen e la seconda seinen. Il passaggio da un target all’altro dà modo a Ishinomori di sperimentare con un’estetica diversa e dei temi più audaci, coniugando il suo stile tipico con alcune influenze che sembrano venire da un certo tipo di gekiga. Nello specifico non si sta parlando del gekiga di autori come Yoshiharu Tsuge o Yoshihiro Tatsumi, ma della corrente di disegno realistico che si era affermata negli anni ‘60 di cui erano esponenti autori come Ippei Kuri o Noburo Kawasaki e che ha influenzato alcune trasposizioni animate, come quella di Tiger Mask (Uomo Tigre in Italia). In quello stesso decennio nella letteratura giapponese aveva fatto la sua apparizione anche un’evoluzione del genere detective story che dava ampio spazio a tematiche sociali riducendo l’attenzione sulle dinamiche dei delitti per inquadrarli invece in un contesto più ampio e realistico. Tendenza che ha avuto, a mio parere, una certa influenza su Sabu e Ichi.

Il volume due da quasi 500 pagine dell’edizione Hikari ci catapulta in questa seconda incarnazione della serie che segna quindi uno stacco notevole rispetto alla precedente. Con le prime storie di stampo shōnen, comunque molto interessanti e piacevoli da leggere, Ishinomori sembra ancora alla ricerca della voce più appropriata per raccontare le vicende di Sabu e Ichi. Ricerca che invece qui giunge finalmente al suo termine, tanto che, a chi dovesse essere indeciso se buttarsi o meno sul manga (sono 9 volumi di circa 450 pagine l’uno venduti a 14,90 €), consiglierei di farsi un’idea partendo da questo volume due per recuperare eventualmente il precedente in un secondo momento. Al livello narrativo non c’è nulla da perdere trattandosi di una serie composta da racconti autoconclusivi.

Sabu e Ichi ha per protagonisti un giovane investigatore che impugna un jitte e un anziano e abile spadaccino cieco, ispirato al personaggio letterario Zatōichi, che vive facendo il massaggiatore. La serie è un dramma storico ambientato nel periodo Edo e vede Sabu e Ichi indagare sugli omicidi che avvengono in ciascun racconto.

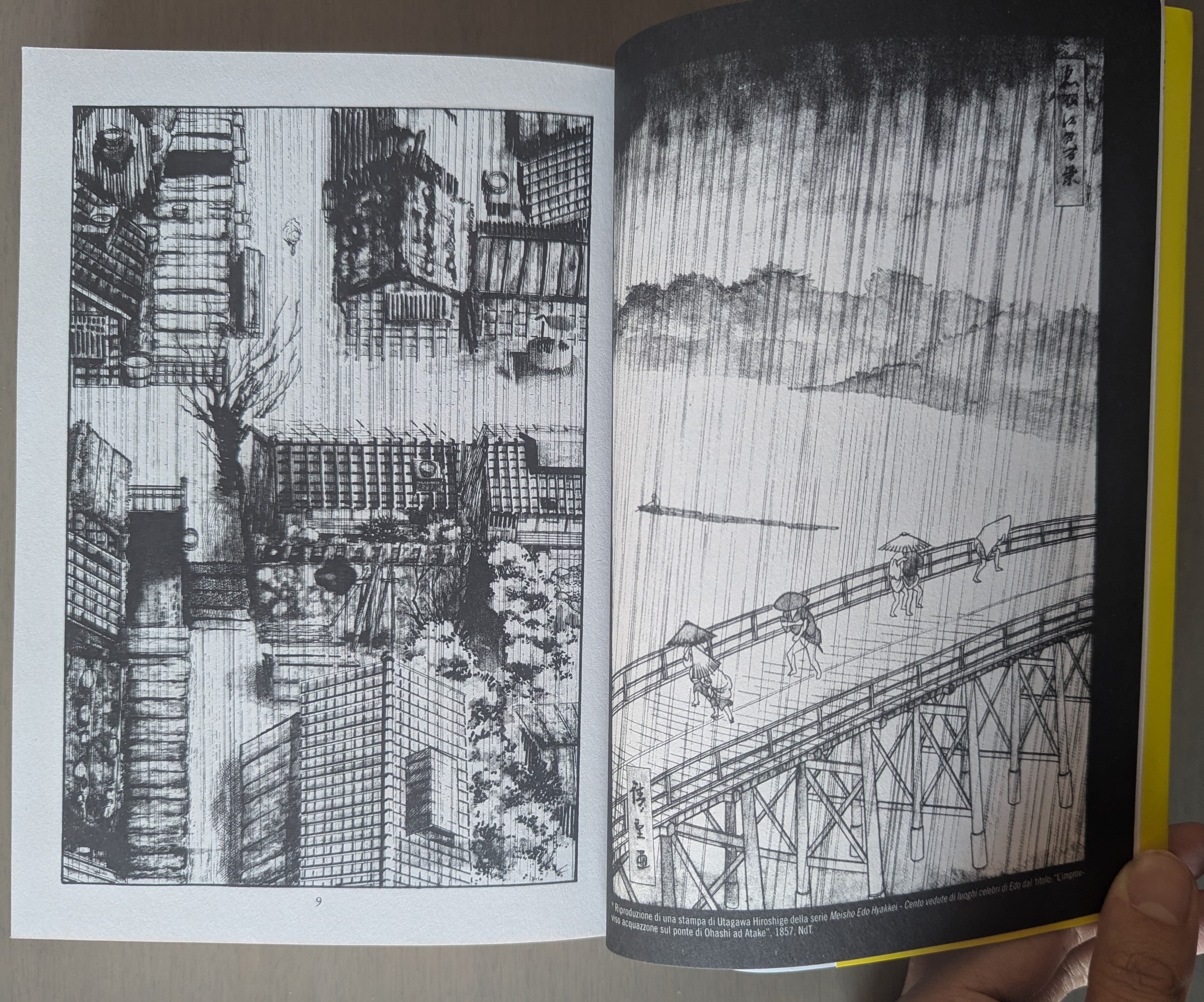

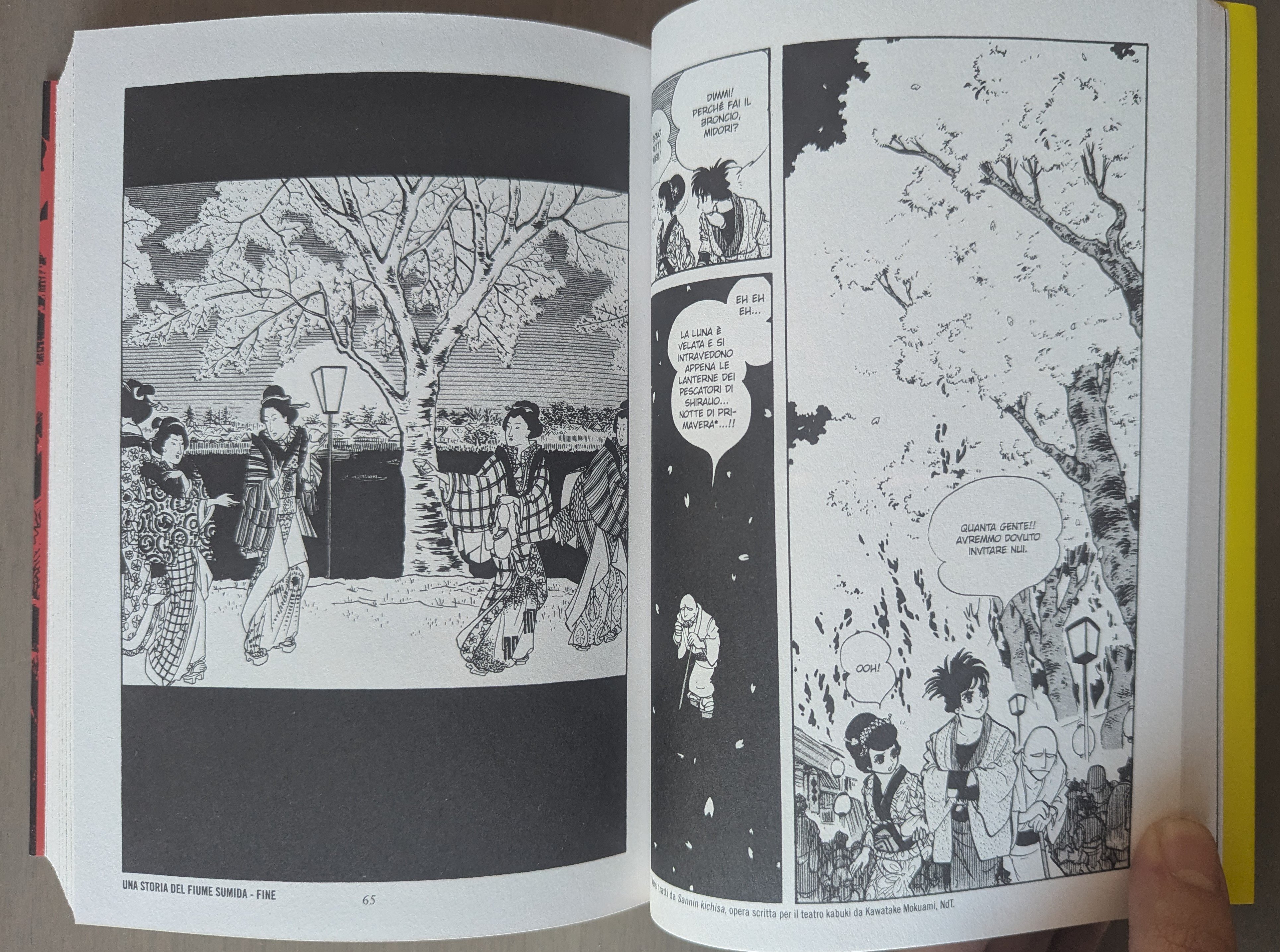

Le storie si aprono con tavole che riproducono stampe ukiyo-e o illustrazioni ispirate a quello stile integrando le vicende raccontate con l’arte del periodo rappresentato. Nel seguire lo scorrere delle pagine e il montaggio delle vignette, i disegni di Ishinomori sembrano quasi emergere dalle stampe ukiyo-e o, al contrario, queste ultime sembrano infiltrarsi tra le pieghe del suo stile. Probabilmente proprio per l’influenza che si diceva dalla letteratura dell’epoca, in Sabu e Ichi la rappresentazione del periodo Edo è un aspetto importante del manga e passa sia per il lato grafico sia per quello narrativo. In merito al secondo è importante infatti notare un certo disinteresse per la creazione di meccanismi intricati o la messinscena di escamotage brillanti: in quel che Ishinomori presenta al lettore gli indizi sono pochi e sottili, non ci sono depistaggi e le indagini avvengono spesso fuoriscena. Tra le pagine di Sabu e Ichi assistiamo invece a piccole conversazioni quotidiane tra i due personaggi che evolvono in riflessioni sul periodo storico in cui vivono, sui problemi e le tradizioni della società giapponese dell’epoca. Apparentemente fini a sé stesse, sono proprio queste riflessioni a guidare il lettore verso la verità dietro gli omicidi.

Il tempo è un elemento importante del manga. Le storie catturano un’atmosfera placida e si svolgono con un ritmo pacato, quasi statico: Sabu e Ichi giocano a shōgi o passeggiano mentre conversano dei recenti avvenimenti, senza una particolare urgenza emotiva che li spinga a risolvere i casi in fretta. Piuttosto Ishinomori cerca di catturare il senso di un dato luogo in un preciso momento: il susseguirsi delle stagioni, le strade della città durante una festa, le giornate di pioggia e i pescatori nel fiume Sumida. Sotto questo aspetto si può dire che Sabu e Ichi non riprenda dalle stampe ukiyo-e solo un’estetica ma anche l’idea dell’arte come rappresentazione di un momento del mondo terreno destinato a scomparire nel flusso del tempo, seppur qui ci si ritrovi davanti a un’immagine storicizzata (perché viene dal passato) e non contemporanea. Non a caso, un tema ricorrente dell’opera e ripreso dalla letteratura giapponese classica è quello dell’impermanenza di tutte le cose, dello scorrere senza fine del tempo, che viene spesso fuori nelle riflessioni di Ichi, la cui differenza di età con Sabu in qualche modo diviene un altro simbolo della dimensione temporale che pervade queste storie. Tendenza invece moderna, per l’epoca in cui sono scritte, si direbbe quella di calare in un contesto storico di questo tipo delle vicende che sembrano rimandare vagamente a temi come quelli del conflitto di classe e della corruzione politica, forse un’influenza di Shirato Sanpei o del clima di forte impegno politico che avvolgeva il Giappone della fine degli anni ‘60.

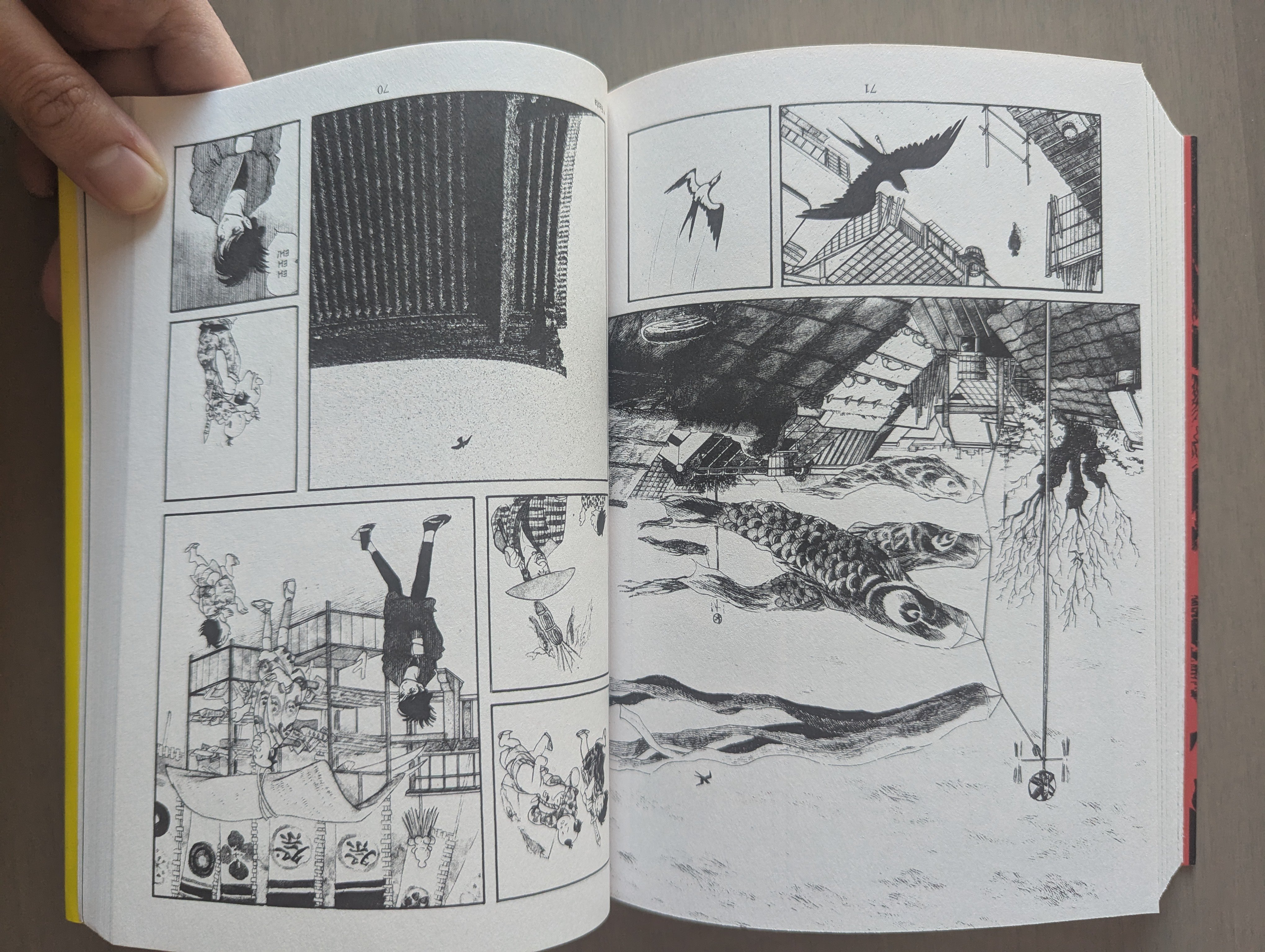

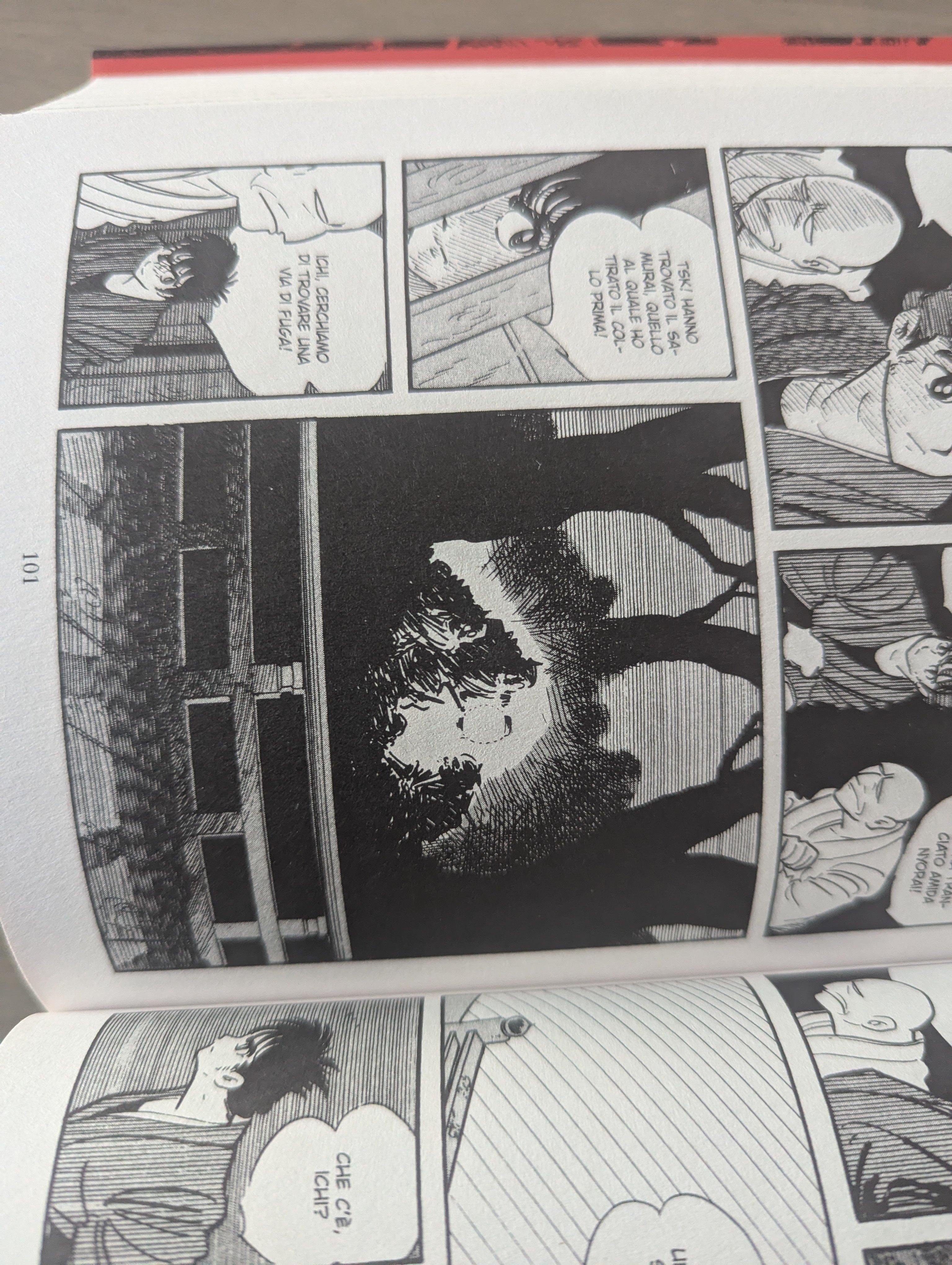

In generale, la rappresentazione del tempo è una caratteristica prominente dei manga di Ishinomori, che ha lasciato un’impronta nella storia del fumetto giapponese per il modo con cui ha adattato su carta le tecniche di montaggio del cinema. Ishinomori si ispira però anche alla poesia nell’uso di simbolismi e immagini ricorrenti che guidano l’esperienza emotiva del lettore. Entrambi questi aspetti fioriscono in Sabu e Ichi, le cui semplici scene di conversazione sono ravvivate dall’uso di inquadrature dalla composizione audace, transizioni sperimentali e metafore visive. Questi elementi, più che fare da contorno, arricchiscono le storie con delle immagini che restituiscono un senso più profondo e dinamico di quanto narrato.

Leggere questo secondo volume di Sabu e Ichi mi ha fatto davvero comprendere il motivo per cui questa serie venga annoverata tra le più importanti di Shōtarō Ishinomori, autore di cui in Occidente, come lettori e soprattutto come critici, abbiamo solo iniziato a esplorare la superficie. Non vedo l’ora di vedere come si evolverà la serie e lo stile del suo autore, sperando di poter vedere un giorno anche la traduzione del suo altro capolavoro di stampo storico: Sandarabocchi.

Se ti è piaciuto questo scritto e vuoi supportare Terre Illustrate, puoi acquistare il fumetto di cui si è parlato a questo link o fare una donazione alla mia pagina Ko-fi. Qui trovi anche tutti gli altri modi di sostenere Terre Illustrate.

Terre Illustrate è anche su Telegram.

![Immagine di copertina del post Una breve introduzione a Sabu e Ichi di Shōtarō Ishinomori [Kakera]](/posts/05una-introduzione-a-sabu-e-ichi/01sabuichi_hu3756084991467218229.jpg)